Persino i numeri mentono. Perlomeno in editoria in Italia. Mentono però agli sciocchi e ai delinquenti, per citare Bertolt Brecht da “Vita di Galileo”: “Chi non conosce la verità è uno sciocco ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. A questo punto si tratta di scegliere da che parte stare o di trovare una posizione alternativa.

Il successo di valore e il successo di mercato costituivano da sempre due diverse entità, i numeri e la qualità servivano padroni differenti fino alla grande illusione, una mistificazione di massa che opera affinché l’uno e l’altro si equivalgano nell’effimera contesa di una consacrazione mercificata, in cui conta di più chi vende, non chi consegna alla Storia l’opera meritoria.

Se però guardiamo all’editoria seguendo questo ragionamento possiamo senz’altro affermare che ci troviamo in presenza di un mercato fallito. L’editoria è un’industria fallita.

In Italia nel 2023 c’erano più di 5 mila editori operativi (dati AIE), che pubblicavano insieme oltre 200 titoli al giorno, per una cifra complessiva che superava i 70 mila titoli all’anno. Considerando che i destinatari di tutta questa “scelta” libraria sono pari al 39,3% della popolazione italiana e che nella suddetta percentuale i lettori forti (coloro che leggono un libro al mese) siano solo il 6,3%, l’editoria lavora per il macero.

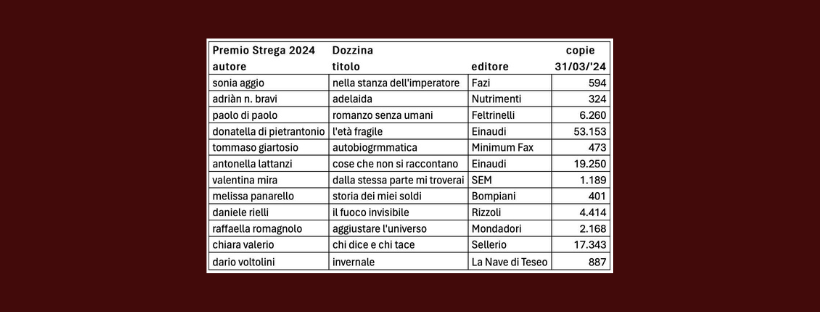

Stando al panorama delineato, non si comprende perché la tabella pubblicata su Facebook da Riccardo Cavallero (ex direttore generale di Mondadori Libri e co-fondatore della casa editrice SEM) relativa ai dati di vendita GFK dei dodici finalisti al Premio Strega 2024, abbia sollevato un’indignazione generale fino all’irrisione, come se tutto quello che ha costituito sin qui la storia dell’editoria satura di ombre, di sconfitte e di fuochi fatui, d’un tratto, fosse stato cancellato.

I libri non si vendono, è un dato di fatto. E questo a prescindere dal tentativo di decifrare, giustamente, i dati GFK, mettendo in relazione i vari parametri (data di uscita dei testi, dimensioni dell’editore, nome dell’autore, potere del marchio). Ci sarebbe da fare un discorso sulle classifiche di vendita, che peraltro, come abbiamo sempre ribadito, non si basano sul numero complessivo di vendite settimanali per titolo, ma sui dati trasmessi dalle librerie che fanno parte del circuito di Arianna. Le società che rendono disponibili i numeri delle classifiche sono due: Nielsen BookScan per la Stampa e, appunto, GFK per la Repubblica e Il Corriere della Sera e si baserebbero sul sell out (copie effettivamente vendute) di alcune librerie attraverso un algoritmo che ne inquadri le proiezioni del campione statistico.

Ma rimaniamo comunque nel regno dei numeri, della quantità, della misura, non della grandezza. Quando cominceremo a riflettere sulla qualità, soprattutto se parliamo del più prestigioso tra i riconoscimenti letterari nazionali, il Premio Strega?

“La reputazione associata al premio costituisce un’etichetta di qualità, simbolicamente condensata nella fascetta che circonda il libreria il romanzo vincitore, e che da sola è capace di moltiplicare le vendite; d’altro canto le vendite stesse oggi rafforzano l’aura di qualità dell’opera vincitrice, e sono premurosamente comunicate anch’esse. Così il premio letterario si mette al servizio della letteratura industriale che era nato per contrastare”.

Se è vero che la bellezza al Premio Strega vince per caso, non consacrando quasi mai gli scrittori più bravi in assoluto, che senso ha continuare a parlare di numeri, come peraltro suggeriscono le bacheche Facebook degli addetti ai lavori e dei semplici avventori?

Non sarebbe più giusto ripartire dalle opere e dai lettori ridando alle prime e ai secondi il decoro che meritano?

Bisognerebbe avere la dignità di ammettere che l’editoria elemosina continuamente, così come fanno pure gli autori, è bene ricordarlo, i quali non campano di letteratura e si svendono profondendosi, fino all’esaurimento, in tour promozionali, comparsate, firmacopie e trovando da sé canali di smercio delle loro opere.

Nel settembre del 1999 Alberto Arbasino, noto scrittore, giornalista, critico e saggista, trovandosi ospite del Festivaletteratura di Mantova, rispose a Bruno Gambarotta, che argutamente stuzzicò l’intellettuale: “Dal salumiere la gente vuole le cose esclusive, nessuno vuole i salumi di largo consumo. Quando si tratta di libri, invece, la gente vuole leggere i più venduti”. Arbasino rispose: “C’è differenza tra McDonald’s e le trattorie con pochi coperti. Tempo fa gli autori non si preoccupavano di fare soldi, non avevano l’aspettativa del consumo immediato delle loro opere, oggi invece il consumo è immediato e uguale in tutto il mondo”.

Non varrebbe la pena capire cosa vale e cosa no nell’arte del romanzo? Fino a quando il dibattito culturale eviterà il confronto critico sulla qualità dei libri preferendo il successo commerciale? E’ dunque ancora valido per il Premio Strega l’assunto pasoliniano di “un sistema che sforna beni e servizi di consumo, dotati però di una componente estetico-emozionale legata a una creatività artistica sempre meno sovrana”?

Per il momento Modus Legendi si è rivelata l’unica risposta plausibile.

Come non essere d’accordo con quello che scrivi? Grazie Angelo, grazie Modus legendi.